진우는 어릴 적부터 유난히 춤을 좋아했다.

음악이 흐르면 반사적으로 몸이 반응했고,

감정이 흔들릴 땐 움직임으로 그것을 풀어냈다.

그에게 춤은 표현이자 회복, 때론 언어 이상의 언어였다.

나라가 진우에게 방송 출연을 제안했을 때,

그건 단순한 기회 이상의 의미를 가졌다.

‘이젠 진짜 내 무대를 보여줄 수 있다.’

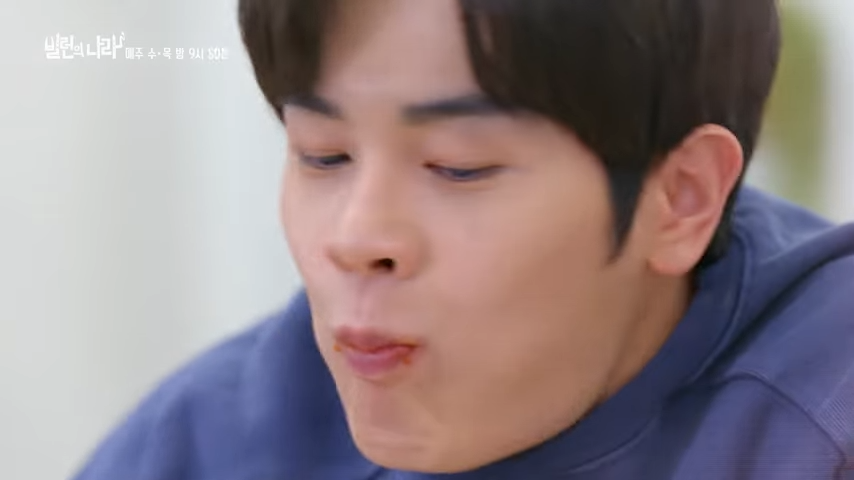

진우는 스스로를 끌어올렸고, 몰입했고, 몰두했다.

그리고 문제는 그 몰입이,

점점 ‘공동작업’이 아닌 ‘독주’로 변해갔다는 것이다.

진우는 의도하지 않았지만,

나라를 지나치게 몰아붙이고 있었다.

이 씬, 저 씬, 다시 또 다시.

나라가 피곤하다고 해도 “좀만 더”가 입에 붙어버렸고,

‘결과가 좋으면 되는 거 아니야?’라는 생각에

과정을 강요하기 시작했다.

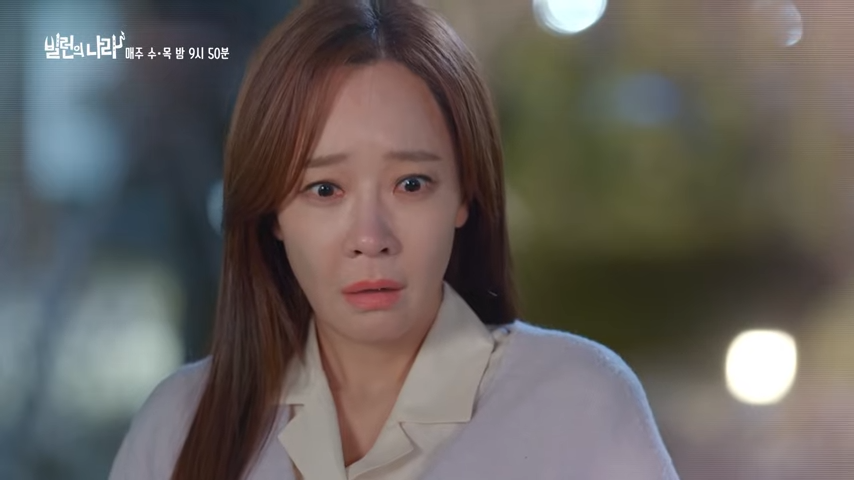

나라 역시 그를 미워하지 않았다.

하지만 진우의 열정은 점점

그녀를 위한 것이 아닌, 자기 자신을 위한 무대가 되어가고 있었다.

나라가 좋아한 건, 함께할 수 있는 진우였다.

그러나 지금은 그 열정에 끌려다니는 듯한 무기력감만이 남아 있었다.

그 사이, 작고 조용한 위기도 함께 찾아온다.

출석왕으로 늘 당당했던 바다가

갑자기 학교에 가지 않겠다며 방 안에 틀어박힌다.

이유는 묻지 않았다. 대신 유진과 나라는 ‘함께 떠나는 하루’를 선택한다.

큰 이벤트도 없었다.

그저 바다와 함께 공기 좋은 곳을 걷고,

소소한 간식을 먹으며 시간을 보냈다.

바다는 처음엔 묵묵부답이었지만,

어느 순간 작은 웃음을 보였다.

말하지 않아도 알 수 있는 것.

그건 함께 있다는 시간 속에서 만들어진다.

유진과 나라는 바다가 울지 않고 웃는 순간,

‘지금 우리가 해야 할 건 이거였어’라는 확신을 얻는다.

이 에피소드는 강한 감정의 표현이 꼭 좋은 것은 아니며,

때론 아무 말 없이 곁에 있어주는 것만으로도 누군가를 치유할 수 있다는 메시지를 준다.